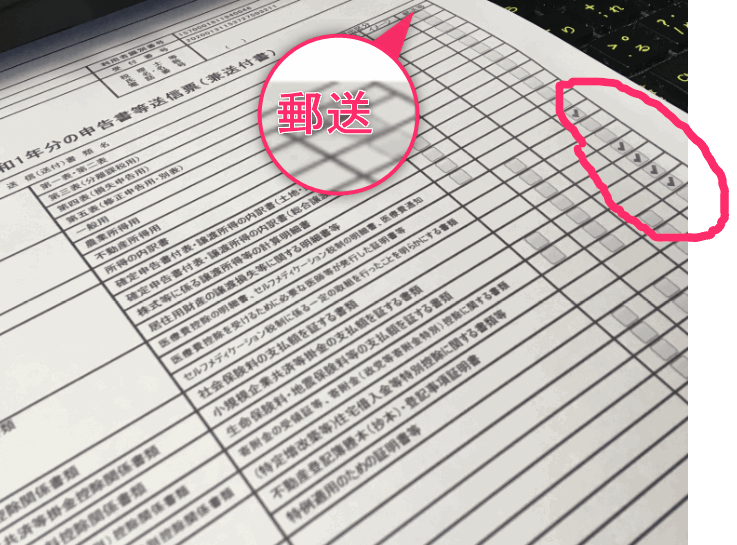

令和3年度分の確定申告の提出期限は令和5年(2023年)3月15日までです。個人事業主の私はすでにe-Taxで提出し終了しました。今年は所得税控除の書類は郵送する必要はなくなり、自宅で他の書類と一緒に保管するだけです。しかし必ずしもe-Taxを必ず使う必要はありません。e-Taxはマイナンバーカードとスマホを使わないといけないので結構面倒です。それでe-Taxを使わずに書類を印刷し添付書類と一緒に郵送したほうがけっこう楽です。「エぇ~!確定申告は郵送できるの?不備があったらどうするの?」大丈夫ですよ!以下に確定申告書を郵送する封筒、必要書類をまとめておきます。また見落としがちな「控え」のための返信用封筒や提出期限、医療費控除の書類郵送についても解説します。

● 2022年(令和4年分)の確定申告提出の期限:今年は延長なし、つまり2023年3月15日までです。

● 医療費控除について:医療費控除を受ける場合、医療費の明細書(手書きでOK)を添付(郵送もOK)することは必要ですが、証拠となる医療費の領収書やレシートの郵送は不要出す。自宅に保管(5年間)しておけばOKです。詳細はこの記事後半で解説しています。

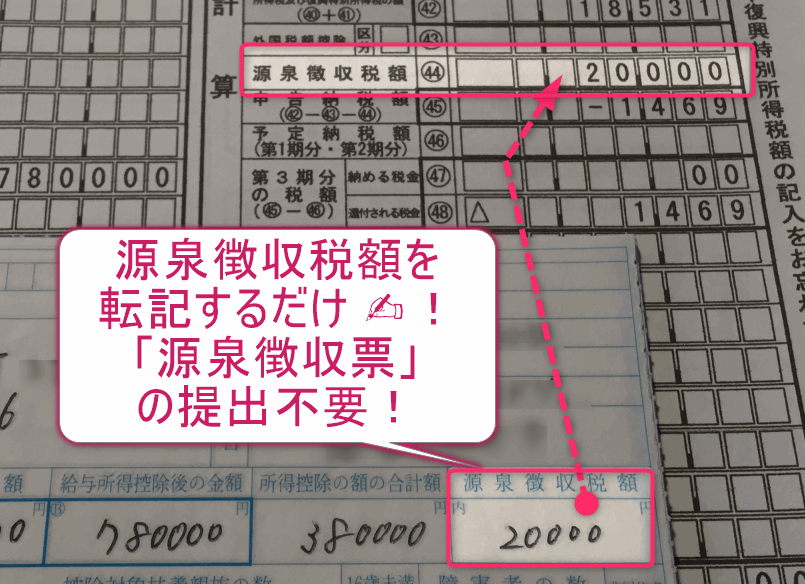

源泉徴収票は必要書類から削除、郵送も不要!

2019年分からの確定申告の添付すべき必要書類に「源泉徴収票」が含められなくなりました。もちろん確定申告を郵送で税務署に提出する場合、添付すべき必要書類にも「源泉徴収票」は該当しなくなりました。

当然「源泉徴収票」を添付しなくても税金の還付を受けられますよ。

この変更はe-Taxで確定申告書を提出している場合でも、印刷物つまり書類として確定申告書を郵送提出している場合でも「源泉徴収票」の提出および添付は不要です。

源泉徴収に関しては、職場からもらった「源泉徴収票」を見ながら確定申告書の「源泉徴収税額」欄に数字を添付するだけです。税務署の職員さんはそれを信頼性て、あなたの銀行口座に還付金を振り込んでくれますよ。ご安心を。

なお、税務署で職員さんに相談しながら確定申告書類を作成する場合には、必要となりますので、どうぞご持参ください。

確定申告を郵送すると不備や間違いがあったらどうするの?

「確定申告を郵送したら、税務署の職員に不備をチェックしてもらえないじゃん!不備や間違いがあったらどうするの?」と思われるかも。確かに一昔前だったらそうかもしれません。10年前は手書きで苦しんだ覚えがあります。

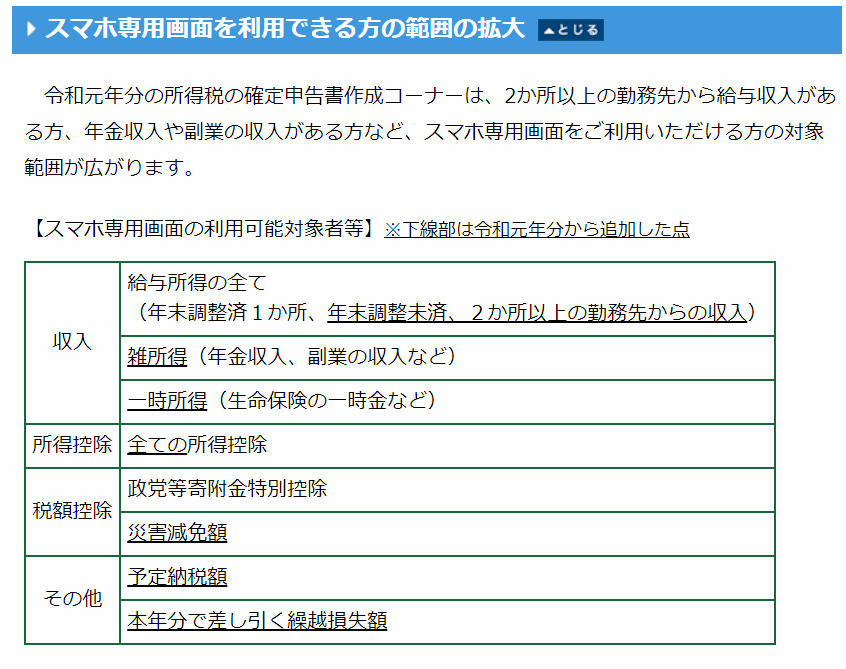

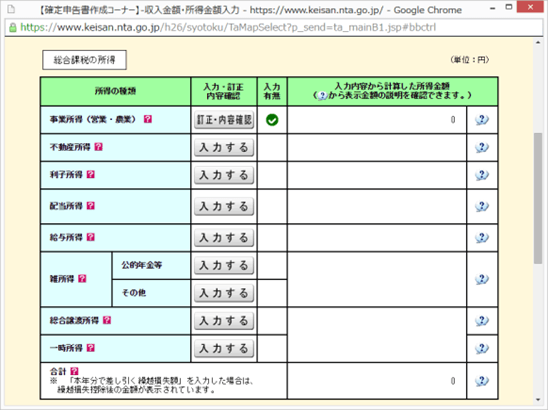

しかし今では、ネットが普及しPCだけでなくスマホでも【確定申告書等作成コーナー】で確定申告書を作成可能です。(国税庁の確定申告作成コーナー に関しては後述します)

※ スマホで確定申告書を作成する場合、2019年までは給与所得者で源泉徴収が一箇所だけという条件がありました。しかし2020年からはその条件が拡大されています。詳細は 令和3年分 確定申告特集 を御覧ください。

ネット上での確定申告書作成作業は入力画面に数字を打ち込んでいくだけですから、不備や計算間違えが発生することはほぼありません。仮に万が一記入漏れや不備が見つかったら確定申告の訂正 をすればOKです。

ネット上で出来上がった確定申告書はPCやスマホにダウンロードし、自宅のプリンターやコンビニで印刷すればOKです。カラーでなくてモノクロ(グレースケール)で十分ですよ。

出来上がった確定申告書は必要書類を添付して税務署に届けるだけです。ネット上で作成した正確な確定申告書、つまり不備や間違いは全くないと考えて良いので、確定申告相談の長い列に並びあえて税務署員のチェックを受ける必要はありません。郵送で十分なわけですね。

まずPCで確定申告を作成しよう!でも手書きでもOK

ネットに続できる環境にある方は、国税庁の【確定申告書等作成コーナー】を利用可能です。

繰り返しになりますが、計算が面倒な医療費控除額や生命保険料控除額、またふるさと納税のような各種控除の計算はすべて自動です。源泉徴収があれば、還付金なども自動で計算してくれます。

私は、10年近く【確定申告書等作成コーナー】を利用してきましたが、一度も税務署から不備や間違いを指摘されたことはありません。

ネットが普及する前はだれでも手書きでした。私もそうでした。今でさえPCで作成するよりも手書きのほうが速い場合があります。毎年税務署から送られてくる「確定申告の手引き」を参照しながら申告書を作成するだけです。収入元や控除の種類が少ないシンプルな生活をしている方は、30分もあれば仕上げられます。(2,3回すればね。)

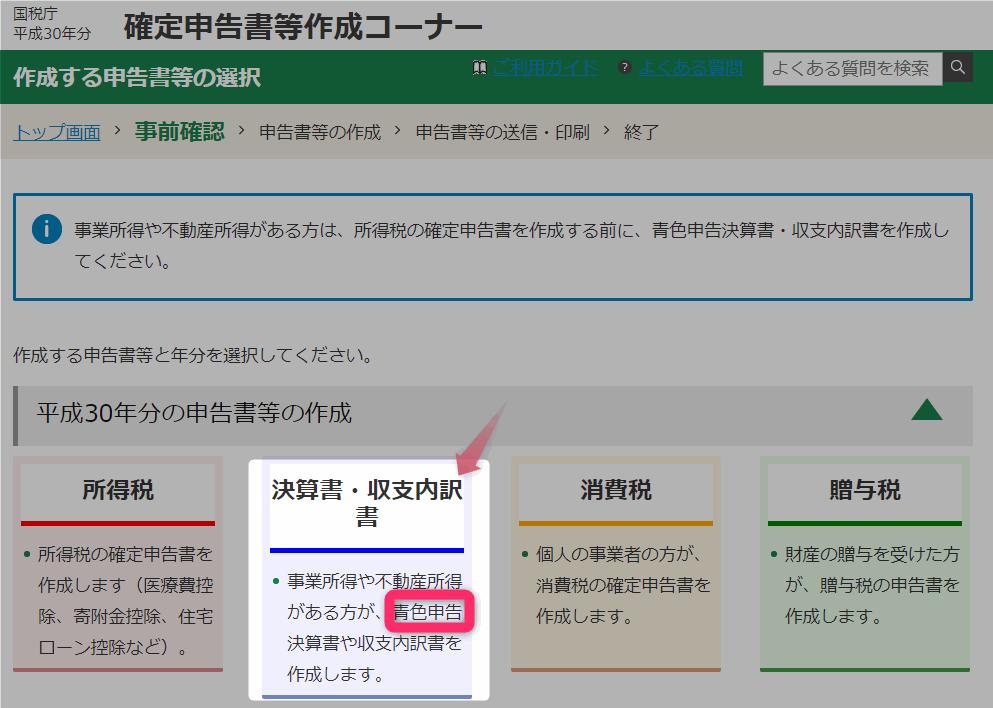

青色申告をしている方は、青色申告ソフトでもプリントアウトされると思いますが、上記の「確定申告書等作成コーナー」からも青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表など)が作成可能です。

私は 8年前から会計ソフトをクラウド型「青色申告ソフト」のナンバーワン「やよいの青色申告オンライン」に変更し、銀行口座やクレジットカード取引を自動で記帳しています。超快適ですよ。なお主要なクラウド型「青色申告ソフト」3サービスをこちらの記事で徹底的に比較しております。

なお白色申告の場合は無料の「やよいの白色申告オンライン」がおすすめです。使わない手はありません。

必要書類を添付

ご存知のように、確定申告書提出する場合、必要書類を添付しなければなりません。確定書類を郵送 郵送する場合も、必要書類を漏らさず封筒に入れて郵送する必要があります。

以下に必要書類や封筒について解説します。

※ e-Taxで確定申告書類を送信つまり電子申告された方でも、必要書類は郵送する必要があります。

「控え」と返信用封筒も忘れずに!

郵送する確定申告書に添付する必要書類には含まれませんが、確定申告書の「控え」と返信用封筒をあげることができます。この2つは忘れがちです。

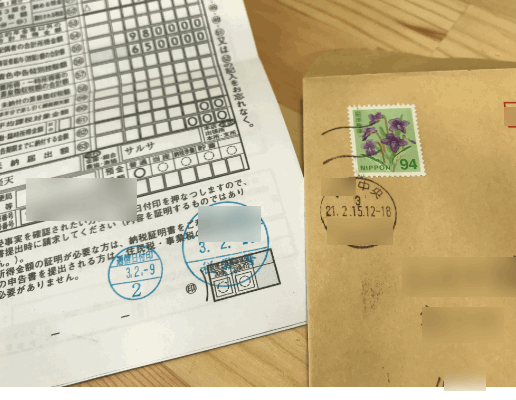

なぜ「控え」と返信用封筒の同封も必要かと言うと、「確かにあなたの確定申告書を税務署で受け取りましたよ!」という証明を手元に残すためです。つまり収受日付印(受付印)が付された「確定申告書の控え」を自宅に返送してもらえるのです。

「確定申告書の控えなんて必要ないんじゃないの?」と思われるかもしれません。しかし私はかつて何かと必要になったことがあります。例えば、アパートを契約したりする場合の収入証明書として提出を求められたことがあります。その場合「確定申告書の控え」は税務署の受付印がなければ収入証明書としての効力がないのです。ですから、税務署へ提出した正式の確定申告書の控えを手元にとっておきたいものです。

※「持続化給付金」の申請には必要な「確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(受付日時が印字)されていること。」とあります。e-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付すること。

持続化給付金ー申請要領

このように確定申告書の郵送時にしっかり「返信用封筒」を入れておけば、日付入りの受領印が付された「確定申告書の控え」をきちんと返信してもらえます。そのためにも、正確な宛名(例:「田中 太郎 行」)を記し、切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。

切手の額面は確定申告書の「控え」が1枚なら80円で十分ですが、青色申告申告決算書などの控えも含まれるなら90円切手が無難かもしれません。

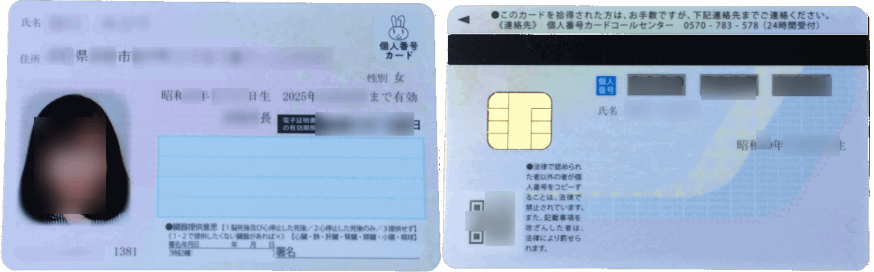

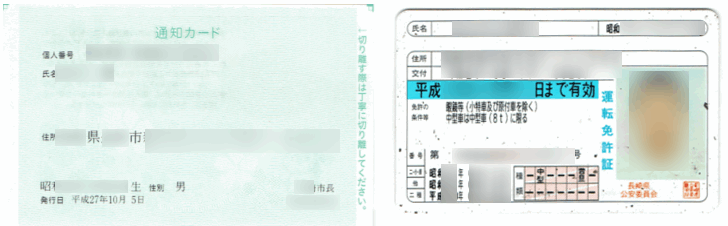

マイナンバーの記載及び本人確認書類

平成28年からですが、確定申告の郵送に含めるべき必要書類が増えています。

マイナンバー制度の導入で、申告書類にマイナンバーを記載すると同時に、なりすまし防止のためにマイナンバーを確認できる書類が必要になりました。以下の通りです。

- マイナンバーカード(写真入り)の写し。

- または、以下の2点。

- マイナンバーが確認できる書類(通知カードの写し、または住民票の写し)

- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)の写し。

顔写真入りのマイナンバーカードをすでに発行されている方は、その写しだけでOKです。それ以外の方は必要書類が増えます。是非とも マイナンバーカード早めに発行しておきましょう

源泉徴収票(2020年から添付は不要!)

2019年までは確定申告書を郵送するにあたって、源泉徴収票は添付しなければならない必要書類でした。しかし2020年からは不要になりました。

それでも、勤め先で年末調整をしていないのであれば所得税が還付される可能性がありますので、確定申告書にしっかり源泉徴収税額を転記してください。

つまり職場から源泉徴収票は必ずもらっておく必要があります。確定申告書類に添付不要になったからといって、もらっておかないと還付金がもらえなくなります。

ただし給与から源泉所得税を天引きされていないなら添付する必要はありません。しかし 大抵の場合は天引きされていますので、しっかり確定申告書に記載し、源泉徴収票を添付しましょう。

社会保険料控除証明書

これも確定申告書に記載し、郵送時に添付しないと、所得税控除だけでなく市県民税の控除も受けられません。社会保険料控除証明書には以下のものが含まれます。

- 社会保険料(サラリーマン)

- 国民健康保険料(個人事業主)

- 国民年金保険税(個人事業主)

- 国民年金基金(個人事業主)

- 小規模企業共済(個人事業主)

- ふるさと納税(サラリーマン/個人事業主)

最後の、国民年金基金 、小規模企業共済 は自営業者の節税としてあまり知られていないものですが、加入しているならその控除証明書も添付して郵送しましょう。

参考 フリーランス(個人事業主)の退職金は小規模企業共済制度で!節税の効果高い!

また、ふるさと納税をされた方は、当然のこととして納付先の地方自治体が発行してくれている「寄附金受領証明書」も必要です。

生命保険料など任意保険の控除証明書

民間の任意保険に入っている方も、その保険料が所得税控除の対象になります。勤め先で年末調整していない方は控除の対象にするためにぜひとも必要書類として郵送に含めましょう。以下の保険料が含まれます。

- 生命保険料(医療保険、生命保険、共済なども)

- 地震保険料

- 介護医療保険

- 個人年金保険料

他にも寄付金控除などの証明書も必要となる場合があります。

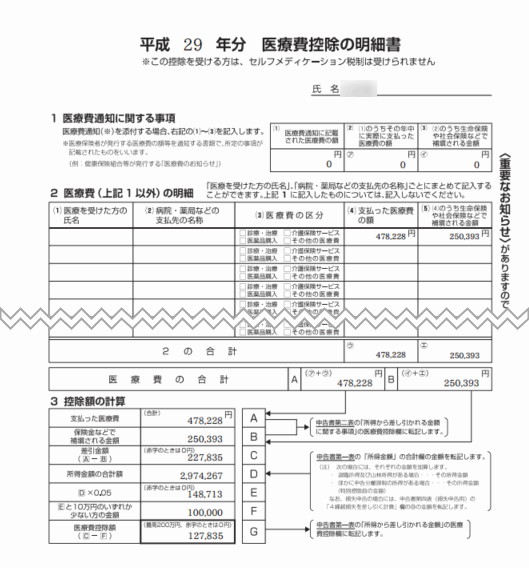

医療費控除

こちらは、医療機関、薬局、ドラッグストアで支払った医療に関するものなら何でも計算に含められる控除です。絆創膏や通院のための交通費もOKです。平成29年分(平成30年提出分)からは、領収書やレシート添付が不要になりました。

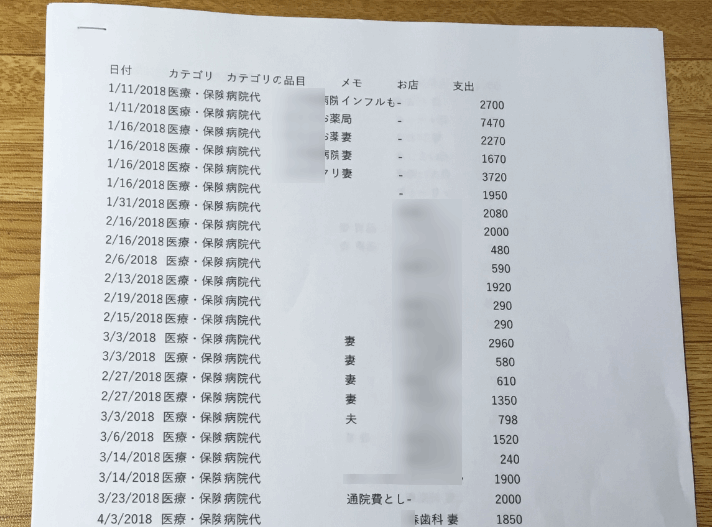

正式には、医療費控除を受けるためにリスト(医療費控除の明細書)を作成しなければなりません。

⚠ 税務署から連絡が入る一番の原因は必要書類の同封忘れです。中でもダントツに多いのが「医療費控除の明細書」です。気をつけましょう。

でもこれはとても面倒です。

しかし、家計簿ソフトや手書きでリストを作成しているなら、それを添付しておけば受理してくれます。税務署の方は提出者を信頼してくださいます。というか、低所得者を厳しく扱う余裕はありません。(←税務署勤めの友人から聞きました。)

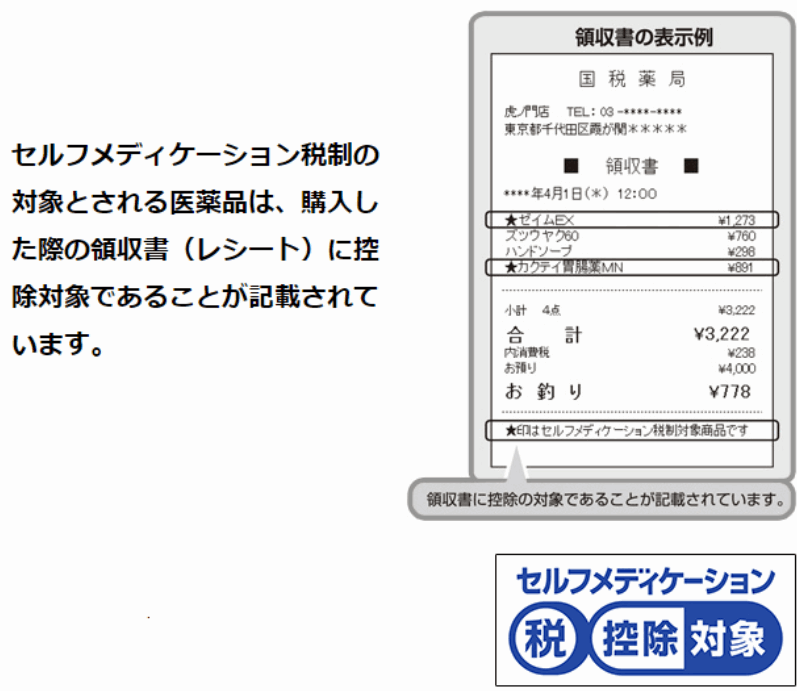

セフルメディケーション税制対象の書類

また最近ではセフルメディケーション税制が導入され、これも所得税控除の対象となっています。

セルフメディケーション税制とは、医療費控除を受けるほど医療費を払っていないけど、病気予防/早期発見の一環としての人間ドッグや健康診断の費用、薬局やドラッグストアで購入した医薬品などを所得税控除に含めることができるというもの。つまり病気にならないよう努力をしている人には税金をおまけしてあげますよ、という趣旨の税制です。

たとえばドラッグストアのレシートに「セルフメディケーション税制対象品」という記載があるものはすべて所得税控除の対象になります。

なおこのセルフメディケーション控除をする場合の添付書類の詳細はセルフメディケーション税制 をご覧いただければ分かります。

なおセルフメディケーション税制を利用する場合は、通常の医療費控除は受けられません。

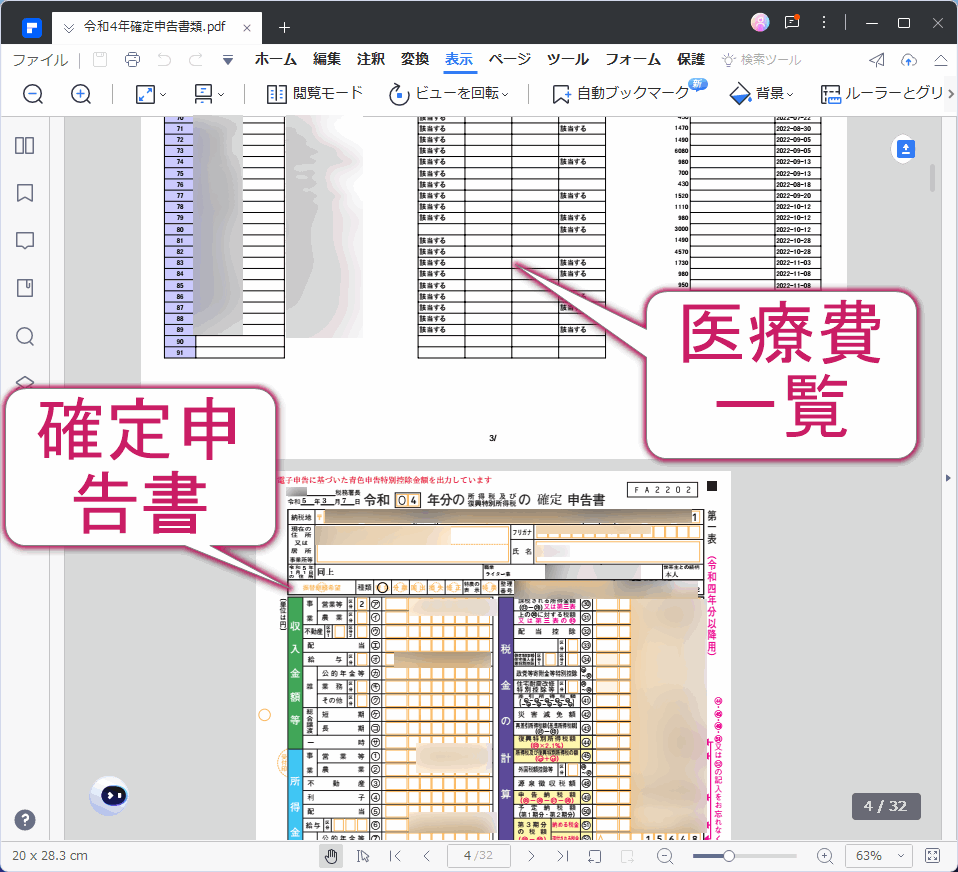

確定申告の書類をPDFにまとめて管理する

以上のように確定申告の書類を作成したのはいいいですが、それをあとで確認できるように、一つの連続したPDFファイルにまとめて(結合)管理しておけば、再度確認したいときにそのPDFファイルを検索すればすぐに必要な情報にたどり着けます。

「去年、確定申告したときの医療費控除額はいくらっだたっけな?」とか「国保税控除はいくらだったけ?」みたいな時に、紙の書類を引っ張り出しめくって確認みたいな面倒なことをせずにすみます。ただPDF化した書類を開いて、キーボードで「Ctrl+F」🔍 と打って、キーワードを打ち込めが一発検索できます。

ペーパーだけの保存より、はるかに使い勝手がよくなりますよ。

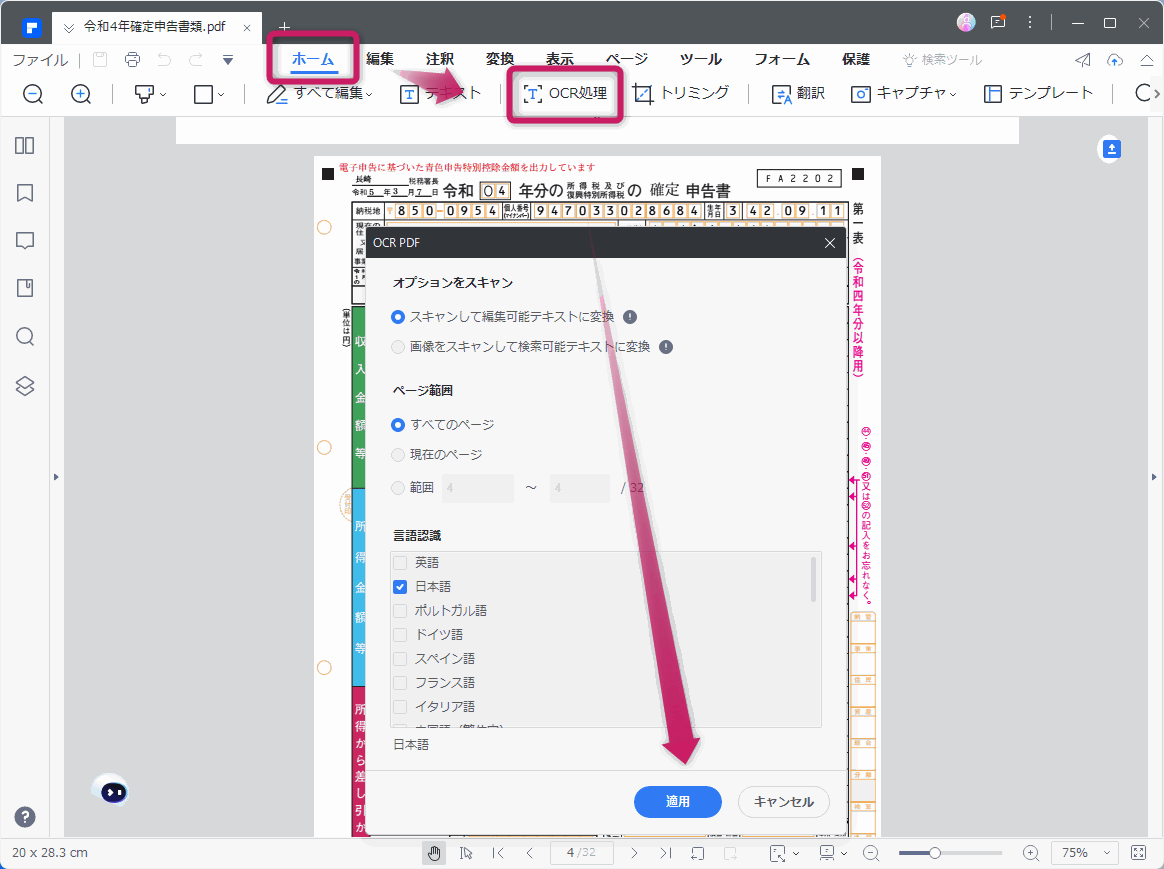

※ もちろん結合したPDFファイルは一部画像になっているかもしれないので、OCR処理をかけてテキストデータにしておく必要もあります。

PDFファイルを結合したり、OCR処理したりするためには「Adobe Acrobat」などの編集ソフトが必要ですが、いかんせん、これって高額なんですよね。

そこで私がお勧めしたいのはPDFオールインワン編集ソフト「Wondershare PDFelement」です。コスパはなんと「Adobe Acrobat」の3分の1です。

■ダウンロード(無料体験版あり):[公式]PDF編集はこれ1本でOK!| Wondershare PDFelement (PDFエレメント)

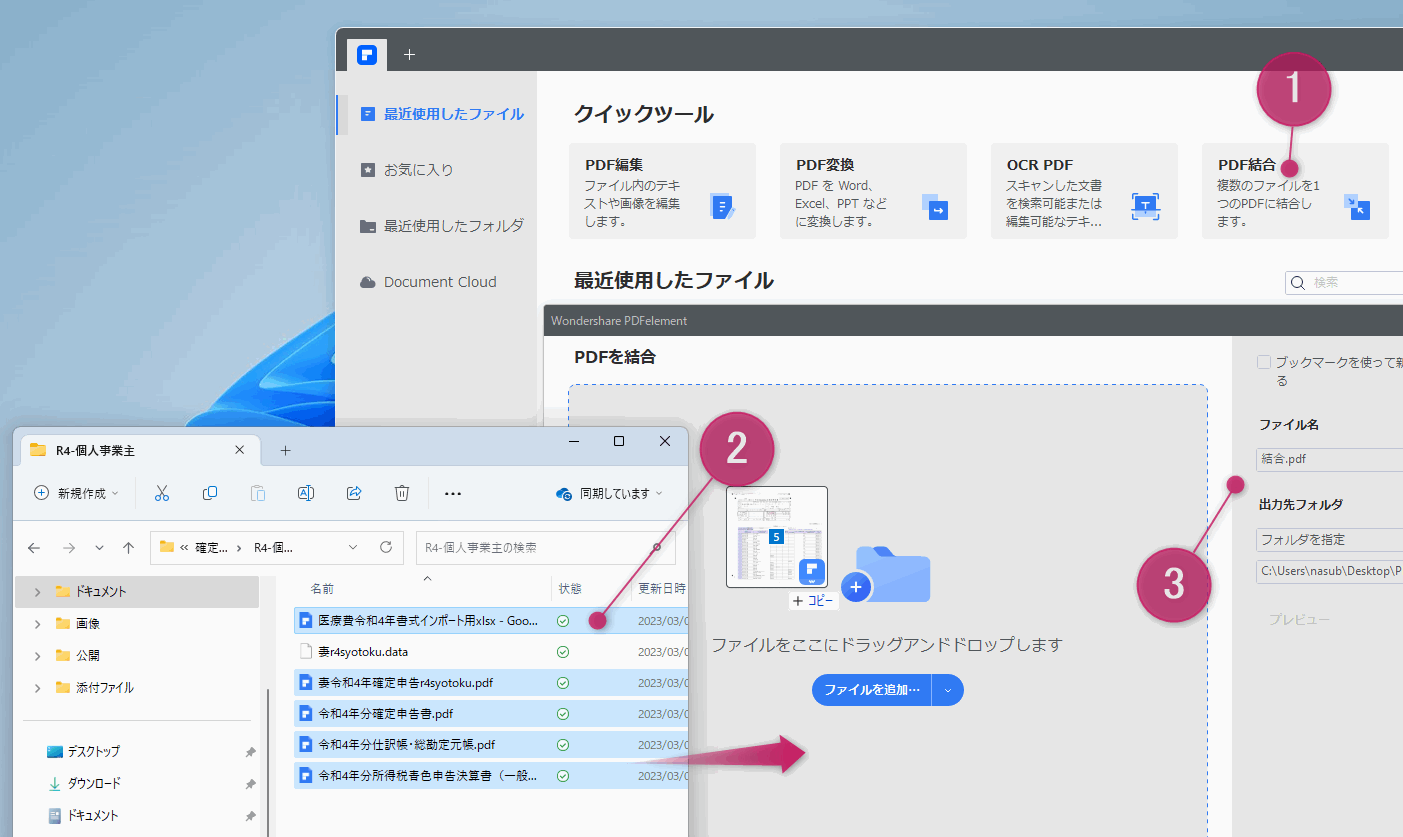

では「Wondershare PDFelement」を使ってどのように確定申告関連の書類をPDFとして一つにまとめることができるのでしょうか?

以下の通りです。とても簡単ですよ。

前準備として、すでに一つのフォルダに1年分の確定申告の書類が保存されているとします。もちろん別々のファイルとしてです。

「Wondershare PDFelement」を起動するとクイックツールに「PDF結合」とありますので、それをクリック。

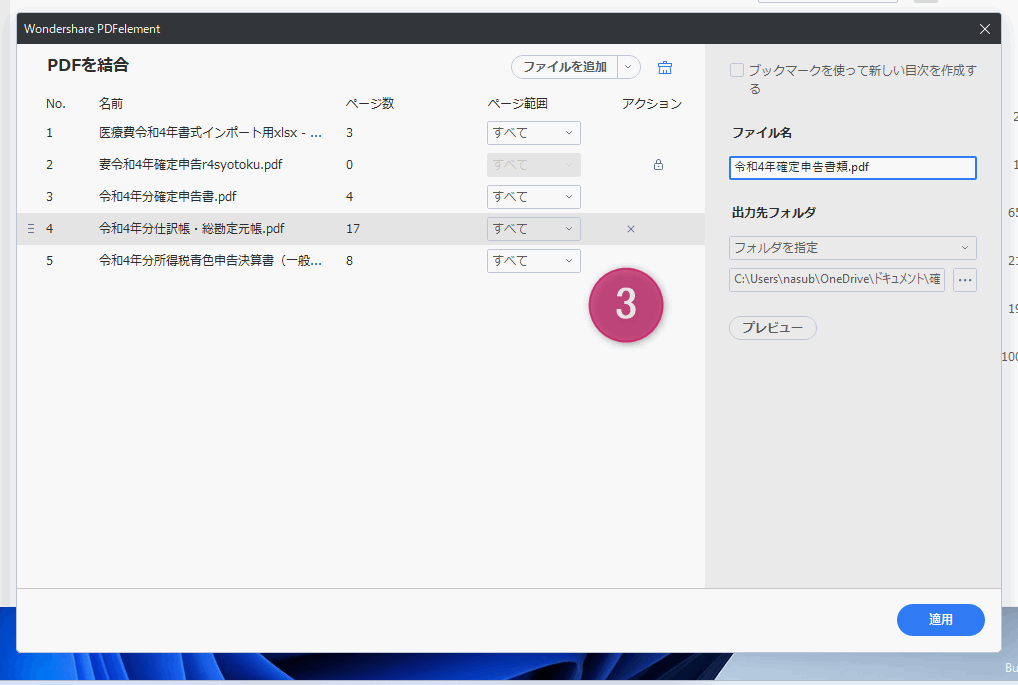

確定申告の書類がまとまっているフォルダを開き、結合したいPDFファイルを並べたい順番にドラッグ&ドロップします。

右ペインから結合処理をした後のファイル名を入力、保存先を指定し、右下の青いボタン「適用を」クリックします。

ほんの数秒で書類全てが結合した一つのPDFファイルが完成しました。

今回の確定申告の書類は全部で32ページでした。

最後に必要が生じたらテキスト検索できるようにOCR処理をかけて再保存します。

注意:確定申告の訂正等はいくらPDF編集ソフトで可能でも行ってはいけません。訂正したい場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで再度作成する必要があります。その後訂正として再申告します。

郵便の種類、封筒、サイズ、送料

国税庁の 申告書の提出 によると、確定申告の郵送は「郵便物」(第一種郵便物)か「信書便物」として送付することが記載されています。

郵便でも以下の方法では確定申告は送付してはならないことになっています。

- ゆうパック(NG)

- ゆうメール(NG)

- ゆうパケット(NG)

以下の郵便ならOKです。

- レターパック(OK)

- 定形郵便物(OK)

- 定形外郵便物(OK)

しかし気にすることなく普通郵便で郵送すればOKです。封筒のサイズに決まりはありません。確定申告書が入ればいいわけです。

気になるなら、右上に赤で以下の2文を記載しましょう。

- 「信書便物」

- 「確定申告書類等在中」

しかしながら、確定申告書を折り曲げずに入れられる「角形2号」(33cm×24cm)が一般的です。これは郵便料金制度の「定形外郵便物」の中の「規格内」(34cm×25cm×3cm以内、1kg以内)に相当し、

- 50g以内:120円

- 100g以内:140円

- 150g以内:210円

- 250g以内:250円

- ・・・

と重量に合わせて料金(切手代)が決まっています。定形郵便物・定形外郵便物の料金 – 日本郵便

添付書類が多ければこのサイズが一番です。税務署が用意している郵送用の封筒もこのサイズです。

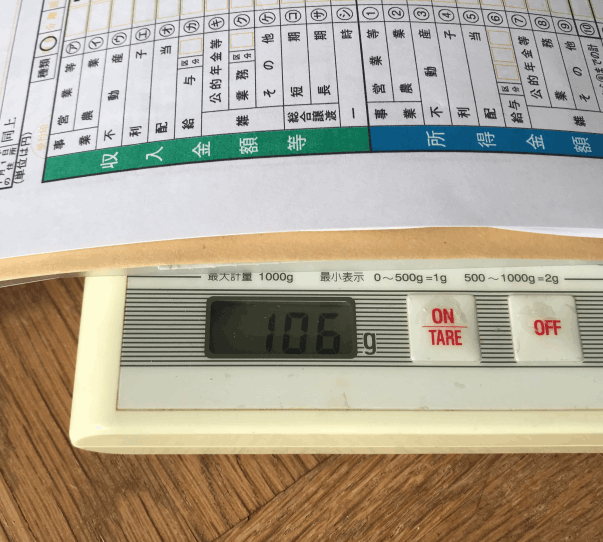

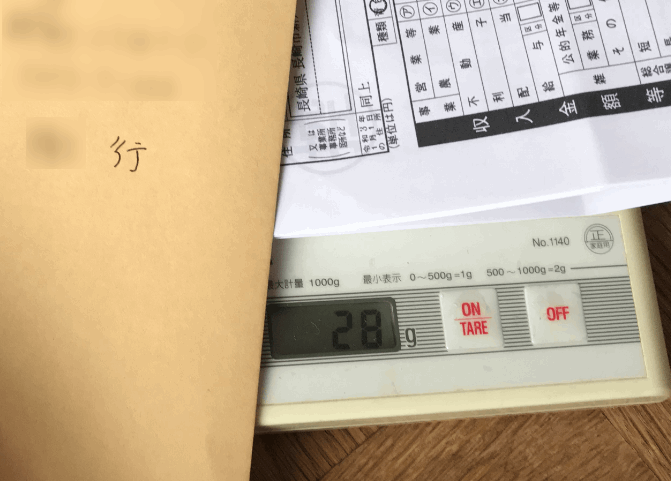

税務署に郵送する予定の❶ 確定申告書類(控えも含める)、❷ 各種控除の添付資料、❸ 返信用封筒の合計の重さをキッチン計りで軽量しコンビニで切手を購入してもいいですし、確実なところで郵便局で送料を教えてもらい切手を貼ることも可能です。

私の場合(2021年3月提出分)は以下の通り100g~150gとなりましたので、210円相当の切手を貼って郵送しました。

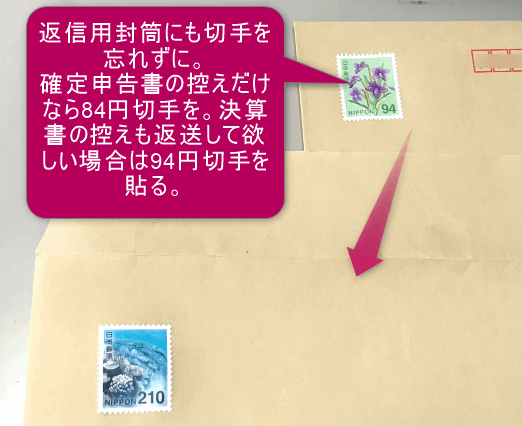

なお同封する返信用封筒には94円切手を貼って同封しました。

返信してもらう書類は、税務署の受領印を押してもらう確定申告の写し2枚と決算書の写し4枚、合計6枚と返信用封筒の重量合計が28gになるからです。

定形郵便物の料金(切手代)は以下の通り。

- 25g以内:84円(確定申告書の控えのみ)

- 50g以内:94円(決算書の控えも返送してほしい場合。)

この返信用封筒に収受日付印(受付印)が押された確定申告の控え、および青色申告をしている方は収受日付印(受付印)が押された決算書/貸借対照表の控えが同封されて郵送で戻ってきます。

繰り返しますがレターパックでもOKみたいです。割高になりますが。レターパックライトは370円です。

※ 税金はもっと安くなるかも!

個人事業主の私は、 青色申告ソフトの比較 で紹介しているように、青色申告で必須の複式簿記の知識はほとんど無いにもかかわらず やよいの青色申告 オンライン という超便利なクラウド型青色申告ソフトを利用して、超簡単に確定申告を済ませております。65万円の青色申告特別控除によって、所得税10%+市県民税10%+国保税10%=30%×65万円=19万5000円の節税ができています。 やよいの青色申告 オンライン の経費、初年度 無料(電話サポート付は6,000円/年)、2年目から8,000円/年(電話サポート付は12,000円/年)を差し引いても18万円以上の節税となるわけです。格安で簡単に節税できるようになりました。

【公式ページ】 ⇒ やよいの青色申告 オンライン

※どうしても無料で青色申告をしたい方で、取引が少ない個人事業主の方は 「マネーフォワードクラウド確定申告」は無料で使える青色申告ソフトの決定版だ!を参考にしてください。

青色申告ソフトの総合的な比較は以下の記事からどうぞ。

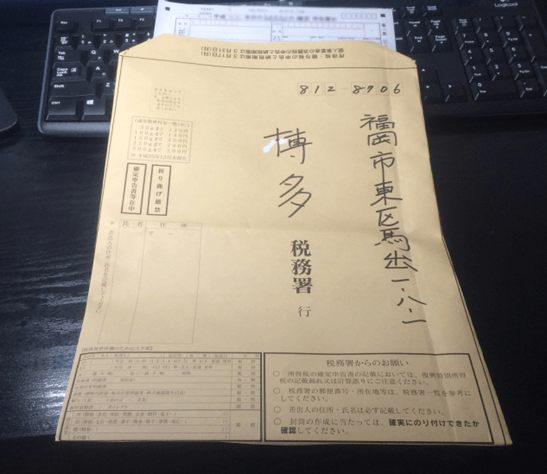

宛先の管轄税務署

上記の「確定申告書」や添付書類をどこに郵送すればいいのでしょうか?それはお住い地域を管轄している税務署です。税務署名、所在地、管轄地域は 税務署の所在地|国税庁 で調べられます。

封筒にお住まい管轄の税務署の住所と宛先、たとえば福岡市なら「博多 税務署 御中」と書けばOKです。当然ですが、差出人である自分の名前や住所も書きます。

提出日はどうなるの?

上記のように郵送で確定申告書を送付すると、どの時点が確定申告の提出日となるのでしょうか?持ち込んだら、受領印の日付が提出日になりますが、「信書」郵送なら切手の消印が提出日になるそうです。(国税庁の 申告書の提出 )

これが確定申告郵送のメリットと言えます。3月15日ぎりぎりセーフという技も使えるわけです。でも数日遅れただけで、追加徴税されるみたいなペナルティを一般庶民が受けるなんて聞いたことがありませんのでご安心ください。

ではここであらためて確定申告書を税務署に郵送するメリットとデメリットをまとめます。その後、郵送する方法や注意点を説明します。

確定申告を郵送するメリットとデメリットとは

さてここまで、確定申告書類の郵送方法や必要書類についてまとめてきましたが、以下にあらためて確定申告書を郵送するメリットとデメリットもまとめておきます。

メリット

- 自宅で書類を完成させられるので楽。手書きでも可能だがネットの利用ならさらに楽。

- 交通費より安上がりな郵送料金で節約。管轄の税務署が遠いならなおさら。

- 時間を節約。ポストに投函するだけなので。または郵便局かローソンで。

- 税務署職員の仕事やストレスを減らし、税務調査すべき企業や事業者に時間を充ててもらい、国の財政が良くなる。

デメリット

- ネットではなく手書きで確定申告書を作成する場合、自分で勉強して確定申告の書き方を学ばなければならない。

- 不備や間違いを指摘されたら、対応するのに手間や時間がかかる。(【確定申告書等作成コーナー】 で作成すれば不備や間違いはほとんどなし。)

- 不安が残ることも。「もっと節税できたのでは?」「間違えが指摘され、追徴課税されてしまうのではないか?」など。

繰り返しになりますが、確定申告を郵送するはリットはデメリットをはるかに上回ります。

繰り返しになりますが、今は国税庁のWebサイトの「確定申告書等作成コーナー」で指示される通りに打ち込んでいけば、難なく確定申告の書類を完成させられます。それを利用すれば手書きより正確です。計算の間違い不備、また所得控除可能な項目の記載漏れなどを限りなくゼロにしてくれます。

まとめ

以上、確定申告を郵送で手早く済ませる方法、さらに郵送するメリットでデメリットでした。

さて毎年この時期、確定申告(白色/青色)の記帳に頭を抱えている個人事業主におススメのサービスがあります。

もしかしたらこれまで、パソコンにインストールする申告ソフトで帳簿を作成していたかもしれません。でもその手入力を省けたら嬉しいと思いませんか?

実はそれを実現しているのが、最近大人気となっている格安クラウド型(オンライ型)申告ソフトがあります。

このクラウド型白色/青色申告ソフトのメリットは、銀行やクレジットカードの取引明細を自動で取り込むことで、手入力の手間を最小限にしているkことです。

通常のソフトと同様に決算書や貸借対照表だけでなく、確定申告などの必要書類を簡単に作成してくれ、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する必要がなくなります。

私も平成28年分からオンラインでの青色申告ソフトを利用しています。主要3サービスの中でダントツで使いやすい「やよいの青色申告 オンライン」です。初年度は無料、2年目は月々700円台から使えますよ。以下のページでそれれらを比較しています。

コメント

参考になりました。

医療費控除を始めて申請します。

税務署で、書類を貰って来たのですが、手引きを読んでも、どこまで書くのかわかりにくいし、

計算も面倒だなぁと感じていました。

確定申告等作成コーナー

で、やってみたいと思います。

りんご 様

ブログをご覧下さり感謝します。

確定申告たいへんですが頑張ってください。

Amamo